Als ich vor knapp zwei Jahren eine Wohnung kaufte und renovieren ließ (die ich als mein Zuhause betrachte, in der ich aber, wenn ich jetzt recht darüber nachdenke, zusammengerechnet gerade mal vier Monate gewohnt habe), habe ich von meinem Lieblingshandwerker Herrn Ohms die schöne Vokabel „bummelig“ gelernt. Bummelig zwei Wochen würde dieses und jenes dauern, bummelig 5000 Euro das und das kosten. Mit anderen Worten: um und bei oder ungefähr. Bummelig klingt aber so viel angenehmer, entspannter, egaler, dass ich es sofort in meinen Wortschatz aufgenommen habe. Mir fällt es in diesem Jahr öfter ein, weil es so gut meinen Tagesablauf beschreibt, der auch oft im Ungefähren verläuft. Zunehmend finde ich – zuhause eher eine Pünktlichkeitsfetischistin – es mühsam, Verabredungen zu treffen, denn sofort fühle ich mich ein bisschen atemlos, korsettiert. Selbst wenn ich mir selbst Termine setze (heute abend wollte ich zum Beispiel The Blue Lady in Vauxhall anhören gehen), findet sich allzu häufig etwas anderes, das sich ganz wie von selbst dazwischen schiebt. Ein Beispiel? Schön.

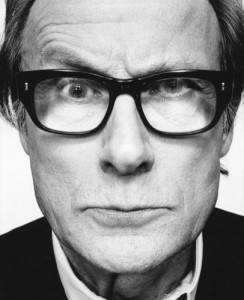

Das ist Christopher Howe, ein Antiquitätenhändler, bei dem Madonna, Claudia Schiffer und, viel wichtiger als alle anderen, der vor einer Woche verstorbene Lucian Freud eingekauft haben, der Christophers Sessel als Requisiten für seine Akte benutzte. Christopher habe ich vor einem Jahr mal telefonisch interviewt. Für Architektur & Wohnen schreibe ich eine Kolumne namens „Wer wohnt denn da?“, in der ich anhand von Fotos eines mir unbekannten Hauses ein Psychogramm des Bewohners schreibe, mich in 95 Prozent der Fälle aufs Beschämendste irre und nach Mitteilung der Auflösung ein Interview mit den Betreffenden führe, das fast immer mit den Worten beginnt: „Tut mir leid, dass ich Sie für ein schwules Ehepaar in Miami gehalten habe“. Bei Christopher lag ich, wenn ich mich recht entsinne, mit meinem Ratetext halbwegs richtig (Mann, britisch, entspannt, muss was mit Inneneinrichtung zu tun haben), und am Ende des Telefonats sagte er, was man halt so sagt, „Wenn Sie mal in London sind…“ und so weiter.

Heute also ging ich in seinen Laden in der Pimlico Road, plauderte ein bisschen mit seinem enigmatischen Assistenten John (Diamant-Ohrringe, Barbra-Streisand-Fingernägel, die Stimme einer Schuhverkäuferin) und ging dann mit Christopher Tee trinken. Ich erwähnte, dass ich mir gern ein neues Sofa kaufen würde, gern so ein fett gepolstertes britisches wie im BAFTA Club, und er gab mir einen Schnellkurs darin, wie man ein gutes von einem schlechten Sofa unterscheiden könne (wenig Holzrahmen, viel Posterung, handvernähtes Rosshaar unterm Rupfen, Daunen statt Federn in den Sitzkissen). Man muss dazu wissen, dass Christopher ein fast noch größerer Postermöbelfanatiker ist als ich und dass seine Bestseller sorgsam dekonstruierte Sessel aus dem 18. Jahrhundert sind, denen man sozusagen unter die Röcke gucken kann, siehe oben und links. Ich erwähnte mein nächstes Ziel Kopenhagen und er riet, dass ich mich unbedingt mit Nina Hertig vom Skandidesign-Laden Sigmar treffen müsse, ein paar hundert Meter die King’s Road runter, und bei der Gelegenheit auch gleich im Kunstmaterialgeschäft Green and Stone reingucken solle. „Solange das noch existiert.“

Heute also ging ich in seinen Laden in der Pimlico Road, plauderte ein bisschen mit seinem enigmatischen Assistenten John (Diamant-Ohrringe, Barbra-Streisand-Fingernägel, die Stimme einer Schuhverkäuferin) und ging dann mit Christopher Tee trinken. Ich erwähnte, dass ich mir gern ein neues Sofa kaufen würde, gern so ein fett gepolstertes britisches wie im BAFTA Club, und er gab mir einen Schnellkurs darin, wie man ein gutes von einem schlechten Sofa unterscheiden könne (wenig Holzrahmen, viel Posterung, handvernähtes Rosshaar unterm Rupfen, Daunen statt Federn in den Sitzkissen). Man muss dazu wissen, dass Christopher ein fast noch größerer Postermöbelfanatiker ist als ich und dass seine Bestseller sorgsam dekonstruierte Sessel aus dem 18. Jahrhundert sind, denen man sozusagen unter die Röcke gucken kann, siehe oben und links. Ich erwähnte mein nächstes Ziel Kopenhagen und er riet, dass ich mich unbedingt mit Nina Hertig vom Skandidesign-Laden Sigmar treffen müsse, ein paar hundert Meter die King’s Road runter, und bei der Gelegenheit auch gleich im Kunstmaterialgeschäft Green and Stone reingucken solle. „Solange das noch existiert.“

Ich mache mich also auf den Weg. Und hier kommt wieder das Bummelige ins Spiel. Ich finde mich in einer Nebenstraße wieder, stoße auf den Chelsea Physic Garden, einen Botanischen und Apotheker-Garten von 1673, stelle fest, dass gerade heute der Tag mit den Öffnungszeiten bis 22 Uhr ist. Und gehe natürlich rein. Und höre, dass in zwei Minuten eine Führung beginnt. Und schließe mich natürlich an.

Und erfahre: dass Joseph Banks, Wegbegleiter von Captain Cook, 1772 Lava von Island in diesen Garten geschleppt hat (oben links). Dass es Bäume mit dreieckigen zackigen Blättern gibt, deren Namen ich sofort vergessen habe (oben rechts). Ich bin entzückt über die Idee, Pflanzen in Dosen und Flaschen von Lebensmitteln von setzen, die später aus ihnen gemacht werden, wie Zucker, Chilisauce, Heinz Baked Beans (unten links). Und staune über das Beet mit Pflanzen, die einst für psychiatrische Behandlung gedacht war (unten rechts). Es ist alles so verdammt interessant, ist es nicht? Die Führung wird von Joanna, einer gut 70jährigen Grundschullehrerin mit gezählt neun riesigen Ringen an den Fingern gemacht, die mit leicht diabolischer Verve von den vielen Giftpflanzen im Garten erzählt. Kinder und Hunde sollte man hier besser nicht frei herumlaufen lassen, und hin und wieder erwischt es auch einen Erwachsenen, der so blöd ist, mal Belladonna probiert haben zu wollen. Außer mir ist noch eine junge Israelin dabei, die mir anschließend die Adresse eines Cousins in Tel Aviv gibt.

Und genau so geht das mit dem Bummeln, dem ungefähren Leben: ein Ziel haben, sich aber mit Freuden davon abbringen lassen. Früher sagten die Seeleute nicht, sie fahren von A nach B, sondern von A gen B. In die grobe Richtung von B also. Denn wer weiß, welche Winde wehen und welchen Zickzackkurs man nehmen muss, um anzukommen, und ob sich unterwegs nicht ein lohnenderes Ziel findet. So entschieden ich darin bin, immer zum Monatswechsel auch die Stadt zu wechseln: wohin ich innerhalb der Städte reise, ist oft reiner Zufall und meist eine Frage der Windrichtung.

Und so endete dieser Tag nicht in Vauxhall, sondern im Sonnenuntergang auf einer Bank im Chelsea Physic Garden. Der nette Cafébesitzer hat mir noch ein Stück Kuchen aus der Küche geholt („Walnuss und Zucchini, es klingt schräg, ist aber lecker“), obwohl schon zum Dinner gedeckt war. Ich nahm den Kuchen und ein Glas Wein mit hinaus in den Garten und guckte den anderen Besuchern zu, die unter der bemoosten Statue von Hans Sloane mitgebrachte Champagnerflaschen köpften. Und dem Herrn, der die herumfliegenden Korken anschließend brav aus der Botanik bergen ging.

Chelsea Physic Garden, 66 Royal Hospital Road (Eingang Swan Walk), geöffnet 1. April bis 31. Oktober, Dienstag bis Freitag 12 bis 17 Uhr, Sonntags 12 bis 18 Uhr. Zwischen dem 29. Juni und 7. September am Mittwoch bis 22 Uhr geöffnet.

Das Bad meiner neuen Bleibe hatte ich unterschlagen, weil ich es so skurril fand: Ein Miniraum mit Waschbecken und Klo, der gleichzeitig Duschkabine ist. Auch das: funktioniert. Es macht sogar einen kindischen Spaß, ganz legal das Bad unter Wasser setzen zu dürfen. Ich muss jeden Morgen kichern. Kein Wunder, dass die Dänen hartnäckig die Liste der glücklichsten Völker der Erde anführen.

Das Bad meiner neuen Bleibe hatte ich unterschlagen, weil ich es so skurril fand: Ein Miniraum mit Waschbecken und Klo, der gleichzeitig Duschkabine ist. Auch das: funktioniert. Es macht sogar einen kindischen Spaß, ganz legal das Bad unter Wasser setzen zu dürfen. Ich muss jeden Morgen kichern. Kein Wunder, dass die Dänen hartnäckig die Liste der glücklichsten Völker der Erde anführen.