10 Dinge, die ich in Äthiopien gelernt habe

Mittwoch, 30. November 20111. Kaffee trinken. 51 Jahre lang war ich fest davon überzeugt, keinen Kaffee zu mögen. Dabei mochte ich nur den deutschen Filterkaffee nicht. Buna hingegen, dieses starke, milde, völlig unbeißende äthiopische Teufelszeug…

2. In Konsequenz daraus: mein altes Mantra, alles mindestens einmal zu probieren, überarbeiten in: allem eine zweite oder dritte Chance zu geben. Vielleicht habe ich es es nur vor Jahren nicht gemocht, jetzt aber schon. Oder ich habe nur eine bestimmte Variante von etwas nicht gemocht. Ich verändere mich, die Dinge verändern sich – mit anderen Worten: revidieren, revidieren, revidieren.

3. Das gilt auch für mein ursprüngliches Reisekonzept, nur Städte zu besuchen. Was wäre mir entgangen, wenn ich die ganze Zeit in Addis geblieben wäre! Also: Pläne über den Haufen werfen, wenn sie sich im Lauf der Zeit als ungenügend entpuppen, Gelegenheiten nutzen, nicht starrsinnig sein. Ideen sind oft nur Initialzündungen, um den Karren in Bewegung zu setzen. Wenn er aber erst mal rollt, darf man sich auch wieder von ihnen verabschieden. Um Platz für neue Ideen zu machen.

4. Nur weil ich noch nie davon gehört habe, bedeutet es nicht, dass es nicht existiert. Meine Ignoranz in Sache äthiopischer Kultur und Geschichte und meine Überraschung, all diesen Reichtum im Norden zu finden, war eines der größten Aha-Erlebnisse dieses Jahres.

5. Die feinen Unterschiede erkennen lernen. Bestes Beispiel in Äthiopien: Injera, das schwammige Fladenbrot, das Basis jeder Mahlzeit ist, Teller und Esswerkzeug zugleich. Fand ich am Anfang schrecklich. Dann nicht mehr so. Dann habe ich gemerkt, dass es gutes und nicht so gutes gibt, feines, fast flauschiges, dann wieder zu säuerliches, zu zähes. Dann habe ich mir erklären lassen, dass gutes Injera ganz regelmäßige „Augen“ hat, Poren, mit denen man die Sauce besonders gut aufnimmt. Am Ende habe ich verstanden: Selbst ein so banales Allerweltsgericht aus einem der ärmsten Länder der Welt hat seine eigene Würde.

6. Mich nicht für etwas Besonderes halten. Jeder denkt immer über sich: Das, was anderen passiert, passiert mir bestimmt nicht. Zehn Monate lang war mir nichts gestohlen worden, nicht mal in der Klau-Metropole Barcelona. Also begann ich unvorsichtig zu werden und mich für die Ausnahme von der Regel zu halten. Und prompt…

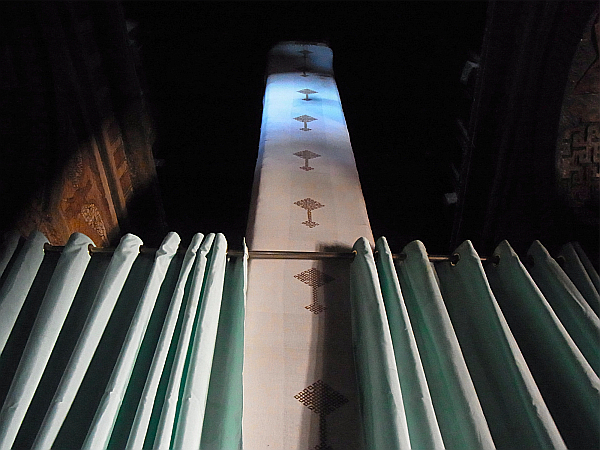

7. Nicht scheu sein. Als bekennende Norddeutsche bin ich – vorsichtig gesagt – nicht sehr ranschmeißerisch. Einfach so mitsingen und mittanzen, wenn andere das tun – schwierig. Aber machbar, wie ich seit dem letzten Abend in Lalibela weiß.

8. Freundlichkeit annehmen. Mir ist eingebimst worden, anderen nichts schuldig zu sein und ihnen nicht zur Last zu fallen. Dass Menschen gern etwas für mich tun, dass es ihnen eine Freude ist, musste ich im Lauf des Jahres erst mühsam lernen. In Addis haben mir die Beckers einen Fortgeschrittenenkurs verpasst.

9. Hardcore-Anekdote in Sachen Annehmen am Rande: Auf der Fahrt durch den Norden haben wir mittags Rast gemacht, uns wie immer vor dem Essen die Hände gewaschen (Injera!). Fließend Wasser gab es nicht, so hat Dereje uns Frauen mit einem Schöpfgefäß die Hände gewaschen. Nach dem Essen ging ich auf die Toilette, hatte das mit dem fehlenden fließenden Wasser längst vergessen und merkte, als es zu spät war: Verdammt, die Spülung funktioniert nicht. Verdammtverdammtverdammt. Doch als ich die Klotür aufmachte, stand dort eine strahlend lächelnde alte Frau mit einem Eimer Wasser bereit, den sie sich auch nicht aus der Hand nehmen lassen wollte. Sie ging an mir vorbei und goss ihn mit Schwung in die Schüssel. Dankbarkeit hat ja viele Gesichter, meines war an diesem Tag schamrot.

10. Ich will einen Hund und ein Hund will mich. Die Erkenntnis habe ich Finn, dem irrsinnig charmanten äthiopischen Straßenköter der Beckers, zu verdanken. Mal sehen, ob das Konsequenzen hat.