Robbie. Fucking. Williams

Donnerstag, 7. Juli 2011Am Anfang der Schock. Nur Die Anderen Vier stehen auf der Bühne. Ist der Meister mal wieder umgekippt? Gary Barlow kündigt zur allgemeinen Erleichterung an, dass „später noch jemand dazustößt“, Die Anderen Vier singen ein bisschen was aus der Zeit-ohne-Robbie, anschließend wird die Nationalhymne vom ganzen Stadion angestimmt – „God save the queen“, 85.000 Leute, volle Brust. Ein Mann in Kaninchenkostüm hüpft durch die Gegend, und Mark Owen reitet auf einer rosa Raupe von der Bühne, gefolgt von den anderen. Kann man machen, muss man aber nicht. Ende Teil 1.

Und dann erhöht sich die Temperatur an diesem schönen Sommerabend schlagartig um gefühlte 10 Grad. Erst flimmert er nur über die Videowand, dann über die Bühne, startet natürlich mit „Let me entertain you“ in einer fieberhaft wahnsinnigen Version und stellt sich höflich mit „My name is Robbie fucking Williams“ vor. Zwischen „Rock DJ“, „I come undone“ und „Feel“ die rituellen Beleidigungen („Die Rolling Stones haben zwei Tage hintereinander in Wembley gespielt, Oasis drei. Take That spielt acht Tage. Noel Gallagher kann mich am Arsch lecken“). Aber wie er abliefert! Ich kenne keinen anderen, der auf der Bühne so schamlos geliebt werden will wie Robbie Williams, keine größere Rampensau und keinen größeren Könner im Umgang mit dem Baumaterial eines Konzerts. Er spielt auf dem Publikum wie auf einer 85.000stimmigen Orgel, den Mikrofonständer nutzt er fließend als Penisverlängerung, Krückstock, Golfschläger, Dirigentenstab, Zepter und Schwert, mit dem er sich selbst zum Ritter schlägt; so possierlich in seinem Über-Ego, dass man nicht anders kann als, ja, ihn zu lieben. Wenn er das denn nun mal so will… Dann noch „Angels“, tränenreich, er habe gerade drei Freunde verloren, das Stadion liegt sich in den Armen, und jetzt könnte man eigentlich nach Hause gehen. Denn das war Teil 2. Und was soll jetzt noch groß kommen?

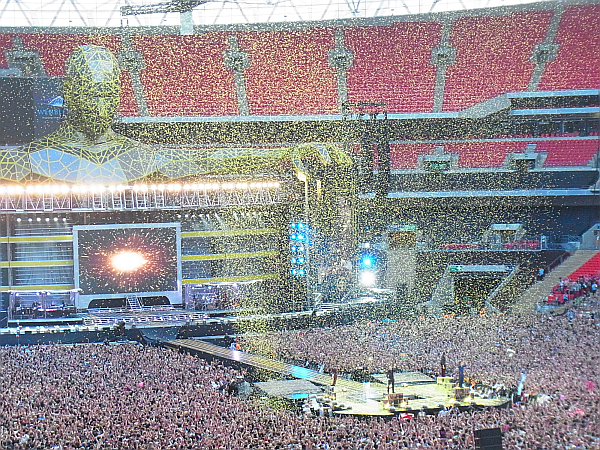

Ganz einfach: das, was diese Tour zum „größten Comeback seit Lazarus“ macht, wie die Times schrieb. Die fünf vereint, zum ersten Mal seit 16 Jahren auf der Bühne, vor 1,76 Millionen Zuschauern allein in Großbritannien. Und es funktioniert. Aus Robbie & Den Anderen Vier wird im Lauf des Abends wieder Take That, die Jungs haben Spaß, besonders in der Passage, wenn sie, mit inzwischen leicht ergrauten Bärten, ihre Dance Moves aus den frühen Neunzigern persiflieren und die Greatest Hits sehr intim, fast wie ein Ratpack-Probenraumgeplänkel singen. „Back for good“ natürlich aus sämtlichen Rohren gefeuert. Zum Schluss, bei „Never forget“, steht inzwischen auch die 20 Meter hohe hydraulisch bewegte Roboterfigur Om und umarmt die Massen wie der Jesus von Rio. Und alle Schleusen sind weit offen.

Wie war’s also? Och, ganz gut, fand ich.