Eingenordet

Es heißt ja immer, dass man sich beim Reisen überall mit hin nimmt, und das stimmt natürlich auch, aber meine Erfahrung nach zwei Dritteln Kopenhagen und zwei Dritteln Weltreise ist eine etwas andere. Mir kommt es so vor, als ob ich in zwölf verschiedene Reagenzgläser getaucht werde – die Reaktion ist immer eine andere und oft unvorhersehbar. Mal laufe ich blau an, mal löse ich mich auf, mal schlage ich Blasen, mal passiert: gar nichts. Zumindest auf den ersten Blick.

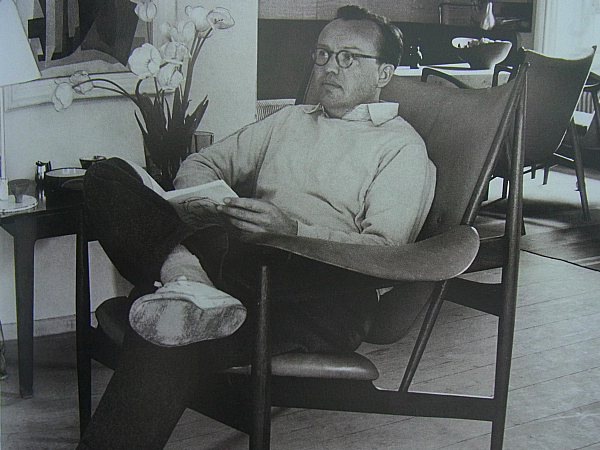

Kopenhagen ist die Stadt, in der ich bisher am passivsten war. Beinahe lethargisch. Ich hatte keine Lust auf Konzerte, nicht mal auf die Cinemateket, die bei mir um die Ecke liegt, und bin noch nicht ein einziges Mal, so unfassbar mir das selber vorkommt, abends essen gegangen. Der Kühlschrank ist voll mit Käse und Dillsill und Rhabarberjoghurt, es gibt wunderbares, ziegelschweres Roggenbrot mit Mandeln und Cranberries, warum also rausgehen? Ich habe mich in mein Schneckenhaus zurückgezogen, lese manisch, schreibe wie am Fließband und gucke mir abends die DVD-Sammlung meines Vermieters Christian an, Citizen Kane, Ran, Taxi Driver, aber auch die vierte Staffel von How I Met Your Mother. Und sticke. Diese kleine, leise, konzentrierte Arbeit, die so unendlich viel Raum zum Nachdenken lässt, ist derzeit die einzige Bewegung, die ich zustande bringe, so scheint es. Zwischendrin schaue ich der alten Frau im Haus gegenüber zu, die alle halbe Stunde aus dem Fenster hinaus raucht. Ich höre das Möwenschreien, Fahrradklingeln, Kirchenbimmeln, Kinderlachen vom Spielplatz hinter meinem Haus und das Scharren des Besens, mit dem jemand den Bürgersteig fegt. Man erfährt schon viel von einer Stadt, wenn man ihr einfach nur zuhört.

Diese ungewohnte Häuslichkeit hat viel mit meinem Gefühl zu tun, dass ich aus den bisherigen Monaten einfach randvoll mit Eindrücken war, da passte nichts mehr rein, das musste einfach mal sacken. Ein bisschen kompostieren. Aber Kopenhagen ist auch genau der richtige Ort dafür. Ich hatte es ja schon in meinen ersten Blogposts geschrieben: Wenn man hier mit Karacho in die Stadt gekachelt kommt, bringt sie einen mit quietschenden Reifen zum Stillstand. Um halb sechs, sechs machen die Geschäfte zu, die Stadt leert sich schlagartig. Selbst Strøget, die erste und längste Fußgängerzone der Welt, die eigentlich zu jeder Tageszeit knüppeldickevoll ist, kommt zur Ruhe. Es ist, als ob alle kollektiv ausatmen. Man geht nach Hause und isst was und lässt es gut sein für heute.

Ein guter Teil meiner Lethargie hat auch damit zu tun, dass mich hier so viel an meine norddeutsche Heimat erinnert. Die spröden Backsteinbauten, das Kopfsteinpflaster, der Wind, der durch die Straßen geht. Und ebenso, wie man seine eigene Stadt kaum wahrnimmt und höchstens dann anschaut, wenn Besuch kommt, denke ich bei Kopenhagen: kenne ich. Nächste Woche besuchen mich meine Eltern, dann werde ich all das mit ihnen tun, was ich bislang gelassen habe: Kanalfahrt, Schlossbesichtigung, Runder Turm. (Die Armen.)

Kopenhagen hat mich wieder eingenordet. Meine irrlichternde Kompassnadel hat sich beruhigt, jetzt kann ich ins letzte Drittel des Jahres aufbrechen. Und selbst meine Stickerei ist beendet: Gestern habe ich das fertige Stück in ein Handarbeitsgeschäft getragen, die machen mir jetzt ein Kissen draus und schicken es nach Hamburg. Nächstes Jahr werde ich darauf sonntags auf dem Sofa einschlafen und von der Welt träumen.