„Willst du wirklich da hoch?“ – „Es ist unfassbar anstrengend.“ – „Noch kannst du zurück.“ Jeder, wirklich jeder, der mir auf den ersten hundert Metern des Schlangenpfads entgegenkam, hatte so einen Spruch auf Lager, und bei jeder Mahnung war ich entschlossener: Klar will ich da hoch. Zu Fuß. Um 12 Uhr mittags, bei knochentrockenen, totmeergesalzenen 34 Grad. Seilbahn! Pff! Was bin ich, ein Tourist? Ich bin so dämlich leicht zu manipulieren: Man muss mir nur sagen, „Lass es besser“, und schon wächst mir ein norddeutscher Sturkopp in XL, in den nur noch ein Gedanke passt: „Das wäre ja gelacht.“

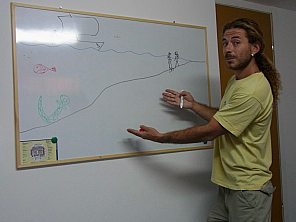

Vielleicht ist es aber auch dieser Ort. Masada ist der jüdische Schicksalsberg. Der Nationalmythos. Ein 350 Meter hohes Felsplateau nicht weit vom Toten Meer, auf die Herodes 43 v. Chr. eine luxuriöse Festung bauen ließ. Allein die Überreste seines auf drei Ebenen gebauten Palastes an der Nordspitze des Plateaus, das wie ein Schiffsbug ins Land ragt und einen weiten Blick über die Wüste und das Tote Meer bietet: spektakulär. Eine geniale Wasserversorgung, Vorratsspeicher, die monatelanges Überleben hier oben möglich machten, ein feudales Badehaus mit doppeltem Fußboden zur Wärmespeicherung: brillant. 110 Jahre später wurde die Festung von jüdischen Rebellen erobert, einer der großen symbolischen Erfolge im ersten Aufstand gegen die römischen Besatzer. Im Jahr 73/74 holten die Römer zum Gegenschlag aus. 8000 Soldaten belagerten Masada über mehrere Monate und bauten einen 100 Meter hohen Erdwall, über den hölzerne Belagerungstürme mit Rammböcken geschoben wurden. Der Durchbruch gelang, die Eroberung war unvermeidlich, die römische Übermacht erdrückend. Was dann geschah, basiert auf den Schilderungen des jüdischen Historikers Flavius Josephus, der sich eine gute Geschichte nie von der Wahrheit kaputtmachen ließ. Die 967 Eingeschlossenen – Männer, Frauen, Kinder – bestimmten per Los 10 Männer, die alle anderen umbringen sollten – lieber tot als Sklave der Römer. Unter den verbliebenen 10 wurde einer ausgelost, die anderen neun zu töten und sich dann selbst ins Schwert zu stürzen. Als die Römer am Morgen Masada stürmten, empfing sie Totenstille; nur zwei Frauen und fünf Kinder hatten den Massenselbstmord überlebt.

Vielleicht ist es aber auch dieser Ort. Masada ist der jüdische Schicksalsberg. Der Nationalmythos. Ein 350 Meter hohes Felsplateau nicht weit vom Toten Meer, auf die Herodes 43 v. Chr. eine luxuriöse Festung bauen ließ. Allein die Überreste seines auf drei Ebenen gebauten Palastes an der Nordspitze des Plateaus, das wie ein Schiffsbug ins Land ragt und einen weiten Blick über die Wüste und das Tote Meer bietet: spektakulär. Eine geniale Wasserversorgung, Vorratsspeicher, die monatelanges Überleben hier oben möglich machten, ein feudales Badehaus mit doppeltem Fußboden zur Wärmespeicherung: brillant. 110 Jahre später wurde die Festung von jüdischen Rebellen erobert, einer der großen symbolischen Erfolge im ersten Aufstand gegen die römischen Besatzer. Im Jahr 73/74 holten die Römer zum Gegenschlag aus. 8000 Soldaten belagerten Masada über mehrere Monate und bauten einen 100 Meter hohen Erdwall, über den hölzerne Belagerungstürme mit Rammböcken geschoben wurden. Der Durchbruch gelang, die Eroberung war unvermeidlich, die römische Übermacht erdrückend. Was dann geschah, basiert auf den Schilderungen des jüdischen Historikers Flavius Josephus, der sich eine gute Geschichte nie von der Wahrheit kaputtmachen ließ. Die 967 Eingeschlossenen – Männer, Frauen, Kinder – bestimmten per Los 10 Männer, die alle anderen umbringen sollten – lieber tot als Sklave der Römer. Unter den verbliebenen 10 wurde einer ausgelost, die anderen neun zu töten und sich dann selbst ins Schwert zu stürzen. Als die Römer am Morgen Masada stürmten, empfing sie Totenstille; nur zwei Frauen und fünf Kinder hatten den Massenselbstmord überlebt.

Masada ist seitdem ein Symbol. Die offizielle Lesart: ein jüdischer Heldenmythos. Unkorrumpierbarer Freiheitswillen, und sei es um den Preis des Todes. Andere diagnostizieren einen Masada-Komplex: die pathologische Neigung zur Selbstzerstörung. Für dritte ist Masada ein klassischer Fall von Geschichtsklitterung aus politischen Zwecken. Denn die archäologischen Funde sind alles andere als eindeutig. Die Tonscherben mit den Namen der zehn Auserwählten, die im Masada-Museum wie Reliquien ausgestellt sind? Die sind echt – ebenso wie die 700 anderen gefundenen Scherben mit Namen von Frauen und von Nahrungsmitteln. Möglicherweise waren die Scherben Teil eines Rationierungssystems. Und waren die Eingeschlossenen wirklich die noblen Freiheitskämpfer, als die sie in Filmen, israelischen Schulbücher und sogar einer Rockoper gefeiert werden? Selbst die ursprüngliche Quelle, Flavius Josephus, identifiziert sie als Sicarier, religiöse Fanatiker, die einen Bruderkrieg gegen moderatere jüdische Gruppen führten. Josephus schildert einen Überfall zur Vorratsbeschaffung auf die nahegelegene Oase Ein Gedi, bei dem sie 700 Frauen und Kinder töteten – ein Detail, das im Besucherzentrum von Masada nicht erwähnt wird. Es ist ein Minenfeld, wie so oft im Nahen Osten. Was wahr ist und was nicht, ist längst egal. Mythen werden zu Identitäten, Religionen zu Rechtsansprüchen. Lieber tot als nachgeben. Am allerliebsten natürlich: die anderen tot – das gilt für jede Seite.

Masada ist seitdem ein Symbol. Die offizielle Lesart: ein jüdischer Heldenmythos. Unkorrumpierbarer Freiheitswillen, und sei es um den Preis des Todes. Andere diagnostizieren einen Masada-Komplex: die pathologische Neigung zur Selbstzerstörung. Für dritte ist Masada ein klassischer Fall von Geschichtsklitterung aus politischen Zwecken. Denn die archäologischen Funde sind alles andere als eindeutig. Die Tonscherben mit den Namen der zehn Auserwählten, die im Masada-Museum wie Reliquien ausgestellt sind? Die sind echt – ebenso wie die 700 anderen gefundenen Scherben mit Namen von Frauen und von Nahrungsmitteln. Möglicherweise waren die Scherben Teil eines Rationierungssystems. Und waren die Eingeschlossenen wirklich die noblen Freiheitskämpfer, als die sie in Filmen, israelischen Schulbücher und sogar einer Rockoper gefeiert werden? Selbst die ursprüngliche Quelle, Flavius Josephus, identifiziert sie als Sicarier, religiöse Fanatiker, die einen Bruderkrieg gegen moderatere jüdische Gruppen führten. Josephus schildert einen Überfall zur Vorratsbeschaffung auf die nahegelegene Oase Ein Gedi, bei dem sie 700 Frauen und Kinder töteten – ein Detail, das im Besucherzentrum von Masada nicht erwähnt wird. Es ist ein Minenfeld, wie so oft im Nahen Osten. Was wahr ist und was nicht, ist längst egal. Mythen werden zu Identitäten, Religionen zu Rechtsansprüchen. Lieber tot als nachgeben. Am allerliebsten natürlich: die anderen tot – das gilt für jede Seite.

Oben auf dem Plateau, das ich nach 50 Minuten keuchend erreichte (mein privater Massada-Komplex: lieber tot als Seilbahn) lärmen Schulklassen auf Pflichtbesuch, wallfahrten Orthodoxe, galoppieren amerikanische Kreuzfahrttouristen ihrem Führer hinterher. Handy-Klingeltöne spielen die aktuellen Charts, Teeniemädchen kreischen, ein spanischer Fremdenführer wandelt im Jesus-Look durch die Ruinen. Es ist ein Zirkus.

Runter nehme ich die Seilbahn.