Jerusalem I

Montag, 24. Oktober 2011Links die Männer. Rechts, durch eine Wand getrennt, die Frauen. Über allem ein Gesang und eine merkwürdige Beklommenheit. Soldaten mit Maschinenpistolen stehen herum, amerikanische Touristengruppen. Als ob alle auf etwas warten.

Der Tempelberg mit dem Felsendom, ein paar dutzend Meter über der Klagemauer und doch wie auf einem anderen Planeten. Nicht-Moslems dürfen ihn nur durch einen hochgesicherten Eingang betreten, der von israelischer Polizei kontrolliert werden, und das auch nur außerhalb der Gebetszeiten. Die Wartezeit heute morgen: eineinhalb Stunden. Endlich oben angekommen, gehen die Massen, die sich unten drängten, auf dem weiten Plateau schnell verloren. Die Al-Aqsa-Moschee, der Felsendom selbst: ebenfalls nur Moslems geöffnet. Auch hier: eine seltsame Starre, ein Gefühl von Uneigentlichkeit.

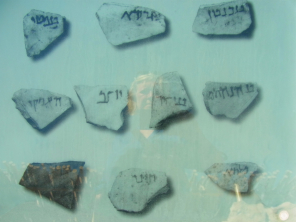

Hier oben auf dem Tempelberg konzentriert sich das, was die Israelis trocken HaMatzav nennen: die Lage. Die Lage ist die: Für die Juden ist der Tempelberg das Allerheiligste. Der Fels, auf den die Welt gebaut ist, der Ort, an dem Gott die Erde für Adam entnahm und Abraham beinahe seinen Sohn Isaak opferte, der Ort des Salomonischen Tempels, in dessen Innerstem die Bundeslade mit den zehn Geboten im Tabernakel ruhte – das Allerallerallerheiligste. Für Moslems ist vom Tempelberg Mohammed in den Himmel aufgefahren, nach Mekka und Medina der drittwichtigste Ort im Islam. Und für alle ist es der Nabel sämtlicher Konflikte in der Region. Der Auslöser für HaMatzav.

Und dann hätten wir noch das hier, keine 500 Meter von Tempelberg und Klagemauer (der ehemaligen Westmauer unterhalb des zerstörten Salomonischen und Zweiten Tempels) entfernt: die christliche Grabeskirche. Erbaut an der Stelle, an der laut Überlieferung Jesus gekreuzigt und begraben wurde. Der Altar oben, unter den die Gläubigen sich bücken, birgt ein Loch im Steinboden, in dem angeblich das Kreuz gestanden hat – Golgatha. Diese Kapelle ist unter der Obhut der Griechisch-Orthodoxen, die Kapelle zwei Meter daneben (hier wurde Jesus ans Kreuz geschlagen) gehört den Franziskanern. Zwischen den diversen christlichen Fraktionen, die Besitzansprüche anmelden, ist der Dissens so groß, dass seit dem 12. Jahrhundert der Schlüssel zur Grabeskirche in der Hand derselben muslimischen Familie ist, die jeden Morgen um 4.30 Uhr aufsperrt und abends um 20 Uhr wieder zu.

Wenn es nicht alles so tragisch wäre, dann… Aber so ist nun mal ist die Lage.