Wie groß Havanna ist, wird einem erst im Auto klar; wie schön es ist, wird einem besonders gut in einem 56er Chevrolet klar. Wir hatten uns für heute einen Führer mit Hammer-Auto angeheuert, Adalberto, der uns ein bisschen in die Außenbezirke fahren sollte. Wir? In der Tat, denn für die nächsten zehn Tage habe ich Besuch einer Münchner Kollegin, Annette Hohberg, die bei der Frauenzeitschrift Myself das Ressort mit dem schönen Titel „Denken & Fühlen“ betreut. Und außerdem gerade ihren dritten Roman schreibt. Und außerdem magischerweise völlig jetlagfrei ist, mindestens so flott Rum trinkt wie ich, und angenehm leicht zu revolutionären Gesten zu bewegen ist, wie hier auf der Plaza de la Revolucion vor der Che-Wandskulptur. Damen und Herren, heißen Sie also mit mir unsere neue Mitreisende willkommen. Hasta la victoria siempre!

Wie groß Havanna ist, wird einem erst im Auto klar; wie schön es ist, wird einem besonders gut in einem 56er Chevrolet klar. Wir hatten uns für heute einen Führer mit Hammer-Auto angeheuert, Adalberto, der uns ein bisschen in die Außenbezirke fahren sollte. Wir? In der Tat, denn für die nächsten zehn Tage habe ich Besuch einer Münchner Kollegin, Annette Hohberg, die bei der Frauenzeitschrift Myself das Ressort mit dem schönen Titel „Denken & Fühlen“ betreut. Und außerdem gerade ihren dritten Roman schreibt. Und außerdem magischerweise völlig jetlagfrei ist, mindestens so flott Rum trinkt wie ich, und angenehm leicht zu revolutionären Gesten zu bewegen ist, wie hier auf der Plaza de la Revolucion vor der Che-Wandskulptur. Damen und Herren, heißen Sie also mit mir unsere neue Mitreisende willkommen. Hasta la victoria siempre!

Erstes Ziel, Ehrensache für zwei Schreiber: Ernest Hemingways Haus Finca Vigia, etwa 15 Kilometer außerhalb der Stadt. Er hat hier von 1939 bis 1960 gewohnt. Wir hatten einen Riesendusel, denn zufällig fanden dort heute Dreharbeiten mit seiner Enkelin Mariel Hemingway statt, die einem amerikanischen TV-Team gerade alles über ihren Opa erzählte, während wir vor dem Fenster luscherten. Eine bessere Führung durch das schöne Haus geht gar nicht.

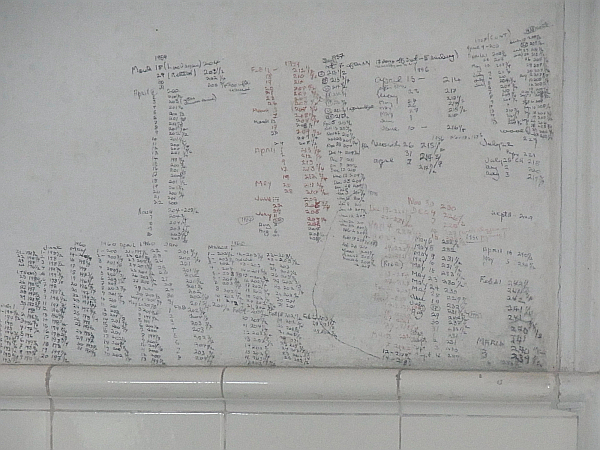

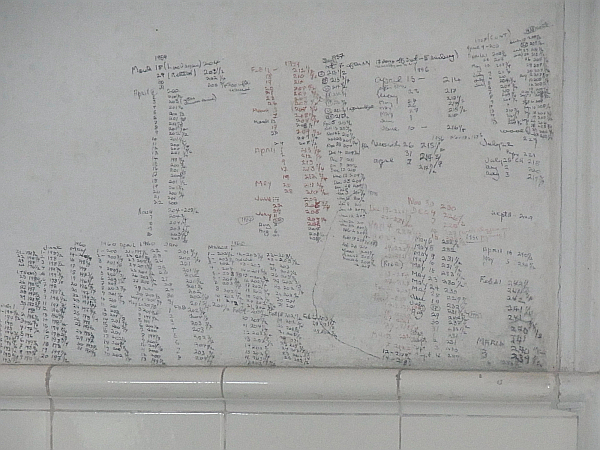

Die Wand im Bad neben der Waage. Ernie hat hier jeden Morgen sein Gewicht notiert.

Der Pool, in dem Ava Gardner bei den legendären Partys nackt zu baden pflegte. Die Dienstboten mussten die Tabletts mit frischen Drinks außerhalb der Sichtweite abstellen.

Die Gräber der vier Hunde von Hemingway, gleich neben dem Pool. Von seinen 58 Katzen, die in einem eigenen Haus mit eigenem Diener lebten, keine Spur.

Der Club Habana im westlichen Vorort Flores. Ein Country Club für die Reichen von 1928, in den Fünfzigern berüchtigt geworden dadurch, dass er den damaligen Präsidenten Batista wegen seiner Hautfarbe abwies. Castro hatte 30 Jahre mehr Glück, und bis heute ist der Club Habana eines der wenigen Restaurants, in denen er öffentlich gegessen hat. Der Club hat einen Pool, Tennisplätze und einen wunderbaren eigenen Strand. Schuhe aus, ab in die Karibik, einen Daiquiri auf der Liege, hinterher Fisch vom Grill – ich würde sagen: die beste Mittagspause der Welt.

Und noch ein paar gemischte Fotos, aus dem Auto geschossen.

Die ehemalige russische Botschaft im Villenviertel Miramar, ein Beton- und Glasmonster aus den achtziger Jahren. Einst mächtige, zwanzigstöckige Festung voller Diplomaten, Wissenschaftler, Spione – in der Form eines ausgestreckten Mittelfingers in Richtung Amerika –, heute verwaist. Aber immer noch ein seltsam faszinierender Bau.

Ein Spielplatz.