Ja, wo sind wir denn hier?

Donnerstag, 20. Oktober 2011Mir ist zu meinem Schrecken aufgefallen, dass ich schon über alles mögliche geschrieben habe – aber noch nicht richtig über Tel Aviv. Höchste Zeit also für einen kleinen Stadtbummel. Obwohl dieser, streng genommen, schon fast wieder aus der Stadt herausführt, nämlich nach Jaffa, einen der ältesten Häfen der Welt. Dessen Geschichte ist, wie bei allem, was 4000 Jahre alt ist, komplex. Mal sehen, ob ich das noch zusammenkriege, was uns die nette Führerin der Stadtverwaltung gestern erzählte. Gegründet – der Legende nach – von Japheth, dem Sohn Noahs (der Noah). 1468 v. Chr. an die Ägypter gefallen. Dann babylonisch, persisch, phönizisch bis zu Alexander dem Großen, der einfach in die Stadt geritten kam und sie ohne Gegenwehr übernahm. Kein Wunder, zu diesem Zeitpunkt war es auch schon egal, wem sie gehörte. Dann byzantinisch, im 11. Jahrhundert kurzes Kreuzfahrer-Intermezzo, dann wieder ägyptisch. 1515 Teil des osmanischen Reichs unter Sultan Salim I. 1799 Napoleon. Dann wieder Ägypter, dann Türken. Seit 1917 unter britischer Besatzung. Seit 1948 israelisch. Seit 1950 vereint mit Tel Aviv, das 1909 aus Jaffa heraus gegründet wurde. Heute ist ein Drittel der Bevölkerung arabisch.

Die Altstadt Jaffa ist in den letzten Jahren sehr liebevoll restauriert worden. Vor ihren Toren gibt es ein Flohmarkt-Viertel, in der Altstadt selbst sind Künstler angesiedelt worden, der Hafen wird derzeit nach dem Vorbild des Tel Aviv Port zu einer Gastro- und Kulturzone ausgebaut. Kleiner Rundgang? Los geht’s:

Die Bäckerei Said Abu Elafia, gegründet 1879, seit vier Generationen in der Hand derselben arabischen Familie. Fantastische Pita und andere Köstlichkeiten, die bis heute in großen offenen Steinöfen gebacken werden. Yefet, 7, Jaffa. 24 Stunden täglich geöffnet

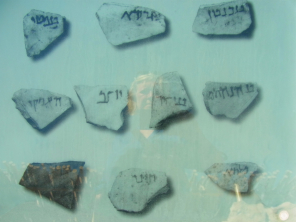

Klassisch israelisches Recycling: Es gibt keinen Marmor im Land, also bediente man sich für diesen ottomanischen Brunnen gebrauchter Steine aus der Römer-Hochburg Caesarea, weiter nördlich an der Küste.

Auch klassisch Israel: ein koscheres Restaurant, gebaut in die Mauer der Moschee.

Der sehr beschauliche Kidar Kedumin, der zentrale Platz der Altstadt im Schatten der franziskanischen Sankt-Peter-Kirche.

Eine der interessantesten Galerien im Künstlerviertel ist das Ilana Goor Museum, ein traumhaftes Haus aus dem 18. Jahrhundert, das einst Herberge für jüdische Pilger auf dem Weg nach Jerusalem war. Ilana Goor, eine Bildhauerin, hat es mit ungeheurem Aufwand restauriert und lebt auch hier. Mich faszinierten vor allem ihre selbst entworfenen Möbel.

Ilana Goor Museum, Maza Dagim, 4, So – Sa 10 bis 16 Uhr