Das Knödel-Geheimnis

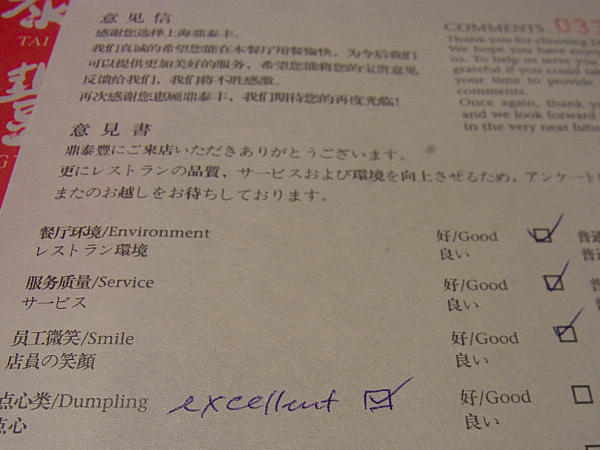

Donnerstag, 14. April 2011Alter Zeitschriftentiteltextertrick: Überschriften, in denen das Wort „Geheimnis“ vorkommen. Meist wird der Leser dann zwar enttäuscht, aber man hat ihn zumindest erst mal im Sack. Ich hingegen kann nach beinharter Recherche zu einem der letzten Rätsel unserer Tage sagen: Ich habe das Knödel-Geheimnis gelöst. Zumindest einen Teil davon, nämlich wie die Chinesen es hinkriegen, superdünne transparente Knödel zu machen, durch die man die Füllung schimmern sieht und die auch beim Dämpfen nicht auseinanderfallen. Bereit? Gut.

In einer großen Schüssel 100 Gramm Weizenstärke (cheng mian) mit einem Esslöffel Zucker in 110 ml kaltem Wasser klumpenfrei auflösen. Dann 350 ml kochendes Wasser hineingießen. Schnell mit einem Holzspatel verrühren. Schnell, habe ich gesagt. Es formt sich eine klebrige Masse, leicht transparent, wenn sie gut ist. 250 g Kartoffelstärke (feng che) auf eine Arbeitsfläche kippen, eine Mulde hineindrücken. Die Weizenstärkemasse, leicht abgekühlt, hineingeben. Nicht gleich alles, erst mal nur die Hälfte. Kneten. (Fühlt sich gut an, oder? Fühlt sich toll an. Hmmm, so sanft, so… Entschuldigung.) Je nach Teiggefühl mehr von der warmen Masse zugeben, bis ein rollbarer Teig entsteht. Den in Klarsichtfolie einschlagen, damit er nicht austrocknet. Jetzt murmelgroße Teigstücke formen, zu handtellergroßen Kreisen rollen. Füllen. (Wir haben Schweinefleisch, Wasserkastanien, Bambussprossen, Shrimps und gehacktes, in Salz gepökeltes Enteneigelb genommen, siehe links. Gibt’s bei Penny in der Kühltruhe. Scherz.) Kleine Halbkreise formen. Vier Minuten dämpfen. (Nicht denselben Fehler wie ich machen und die fen guo zu nah nebeneinander in den Bastkorb legen.) In chinesischen Essig dippen. Essen. Aaaaah.

In einer großen Schüssel 100 Gramm Weizenstärke (cheng mian) mit einem Esslöffel Zucker in 110 ml kaltem Wasser klumpenfrei auflösen. Dann 350 ml kochendes Wasser hineingießen. Schnell mit einem Holzspatel verrühren. Schnell, habe ich gesagt. Es formt sich eine klebrige Masse, leicht transparent, wenn sie gut ist. 250 g Kartoffelstärke (feng che) auf eine Arbeitsfläche kippen, eine Mulde hineindrücken. Die Weizenstärkemasse, leicht abgekühlt, hineingeben. Nicht gleich alles, erst mal nur die Hälfte. Kneten. (Fühlt sich gut an, oder? Fühlt sich toll an. Hmmm, so sanft, so… Entschuldigung.) Je nach Teiggefühl mehr von der warmen Masse zugeben, bis ein rollbarer Teig entsteht. Den in Klarsichtfolie einschlagen, damit er nicht austrocknet. Jetzt murmelgroße Teigstücke formen, zu handtellergroßen Kreisen rollen. Füllen. (Wir haben Schweinefleisch, Wasserkastanien, Bambussprossen, Shrimps und gehacktes, in Salz gepökeltes Enteneigelb genommen, siehe links. Gibt’s bei Penny in der Kühltruhe. Scherz.) Kleine Halbkreise formen. Vier Minuten dämpfen. (Nicht denselben Fehler wie ich machen und die fen guo zu nah nebeneinander in den Bastkorb legen.) In chinesischen Essig dippen. Essen. Aaaaah.

Eine Nebenwirkung des Knödelkurses, den ich heute morgen gemacht habe: eine handgeschriebene Seite voll San Francisco-Tipps von einem amerikanischen Ehepaar (mit Essigflecken). Eine Verabredung zum Tee mit einer Koreanerin, die hier lebt. Es war mal wieder einer dieser Tage.